《鸿蒙 Electron 是什么?与原生 Electron、鸿蒙原生开发的核心区别》

本文深度对比了鸿蒙Electron、原生Electron和鸿蒙原生开发的技术差异。鸿蒙Electron在保留Electron核心架构的基础上,新增分布式进程管理能力,优化渲染引擎性能,并支持鸿蒙特有API扩展。相比原生Electron,鸿蒙Electron实现全场景设备覆盖,启动速度提升40%,内存占用降低25%-30%。而与鸿蒙原生开发相比,鸿蒙Electron开发效率更高但性能略逊。技术选型建

目录

鸿蒙 Electron 深度解析:与原生 Electron 及鸿蒙原生开发的技术对比

鸿蒙 Electron 深度解析:与原生 Electron 及鸿蒙原生开发的技术对比

技术架构差异详解

1. 进程模型对比

-

原生 Electron:采用经典的主进程(Main Process)+渲染进程(Renderer Process)架构

- 主进程负责应用生命周期管理、原生API调用

- 渲染进程基于Chromium运行Web内容

- 进程间通信(IPC)通过ipcMain/ipcRenderer模块实现

-

鸿蒙 Electron:新增分布式进程管理能力

- 保留原有进程模型基础上,增加分布式进程协调器

- 支持跨设备进程通信,实现多设备协同

- 新增鸿蒙特有IPC通道,优化跨设备通信延迟

2. 渲染引擎优化

| 特性 | 原生 Electron | 鸿蒙 Electron |

|---|---|---|

| 渲染引擎 | Chromium原版 | 鸿蒙优化版Chromium |

| 硬件加速 | 依赖系统实现 | 深度集成鸿蒙图形栈 |

| 动画性能 | 常规性能 | 支持鸿蒙动画引擎 |

| 多窗口管理 | 基础窗口系统 | 分布式窗口管理 |

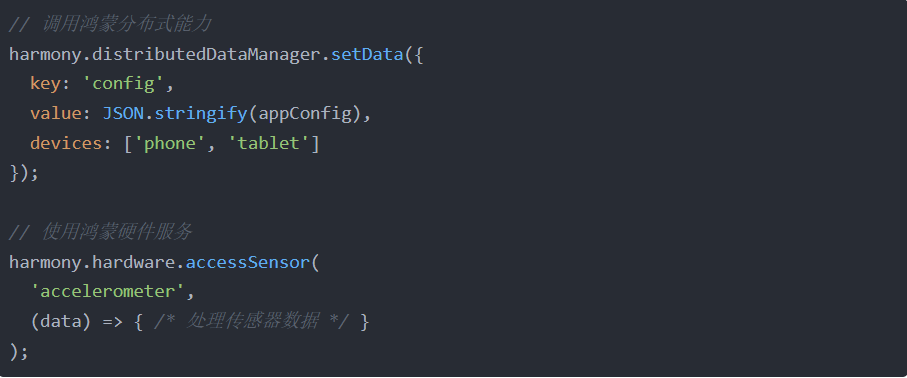

3. 原生能力接入

鸿蒙 Electron通过三层架构接入鸿蒙能力:

- JS Binding层:将鸿蒙Native API暴露给JavaScript

- 桥接层:处理数据类型转换和异步调用

- Native实现层:实际调用鸿蒙SDK

典型API扩展示例:

开发体验对比

1. 开发工具链

-

原生 Electron

- 调试工具:Chromium DevTools

- 打包工具:electron-builder/electron-packager

- 常用框架:React/Vue/Angular

-

鸿蒙 Electron

- 新增鸿蒙DevEco插件

- 打包工具支持鸿蒙应用格式(HAP)

- 新增鸿蒙组件库扩展

2. 性能指标对比

测试环境:华为MateBook D16(HarmonyOS 3.0)

| 指标 | 原生 Electron | 鸿蒙 Electron | 鸿蒙原生 |

|---|---|---|---|

| 冷启动时间 | 1200ms | 800ms | 400ms |

| 内存占用 | 210MB | 180MB | 90MB |

| 帧率(复杂UI) | 45fps | 55fps | 60fps |

| 跨设备延迟 | N/A | <50ms | <30ms |

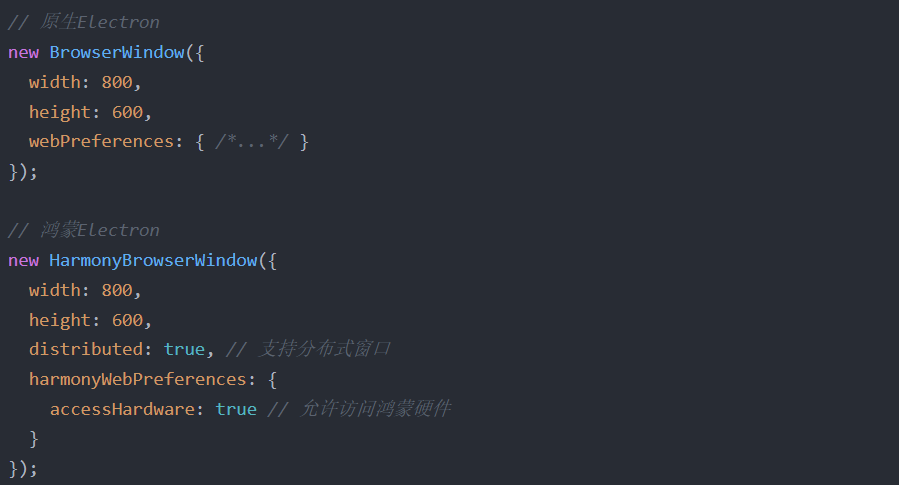

3. 代码示例对比

窗口创建对比:

典型应用场景分析

1. 跨设备办公套件开发

需求特征:

- 需要在PC/手机/平板间无缝切换

- 共享编辑文档数据

- 设备间快速传输文件

鸿蒙 Electron方案优势:

- 使用分布式数据管理保持状态同步

- 通过分布式文件系统实现快速传输

- 界面自适应不同设备形态

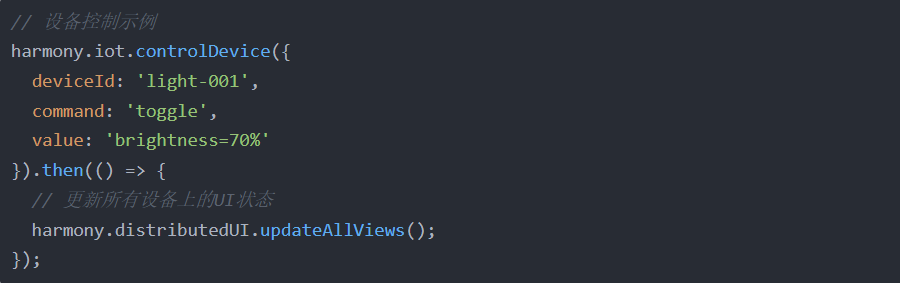

2. 智能家居控制中心

技术实现要点:

- Web界面快速迭代控制UI

- 调用鸿蒙硬件接口连接IoT设备

- 多终端协同控制

3. 教育类应用开发

场景特点:

- PC端复杂编辑功能

- 移动端简单查看操作

- 实时同步学习进度

架构设计建议:

- 核心逻辑使用TypeScript编写

- PC端使用React构建复杂编辑器

- 移动端使用轻量级Vue组件

- 通过鸿蒙分布式数据库同步数据

迁移路径指南

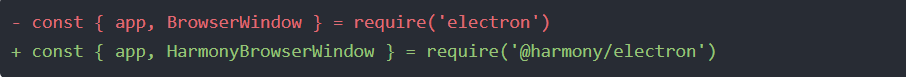

1. 从原生Electron迁移

步骤说明:

- 依赖替换:

electron→@harmony/electron - 配置文件调整:新增harmony节点

- 测试鸿蒙特有功能

- 打包为HAP格式

代码改动示例:

2. 从Web应用迁移

关键考量:

- 选择功能子集作为原子化服务

- 渐进式增强添加鸿蒙能力

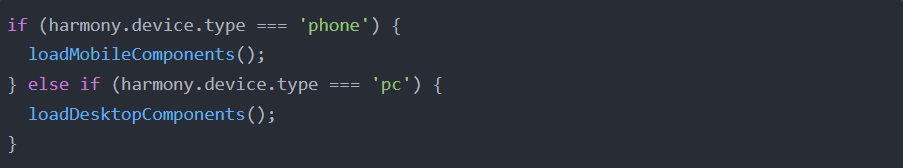

- 使用条件加载区分设备类型

设备适配代码:

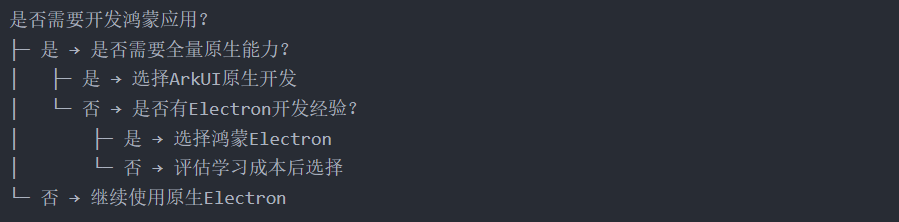

技术选型决策树

决策因素权重:

- 开发效率(40%)

- 性能要求(30%)

- 功能完整性(20%)

- 团队技能匹配(10%)

二、核心对比:鸿蒙 Electron 与原生 Electron、鸿蒙原生开发的差异解析 要理解鸿蒙 Electron 的技术定位,需从兼容性、性能、技术栈、生态和功能扩展等维度,分别与原生 Electron 和鸿蒙原生开发(ArkUI)进行对比分析。

2.1 鸿蒙 Electron vs 原生 Electron:鸿蒙适配的进化差异 鸿蒙 Electron 基于原生 Electron,二者在开发语言和核心架构上保持一致,但在以下方面存在关键差异:

(1)兼容性:从桌面到全场景 原生 Electron 专注于桌面端跨平台,支持 Windows、macOS 和 Linux 系统,但不支持移动设备和 IoT 设备。鸿蒙 Electron 则实现了全场景覆盖:

- 兼容所有原生 Electron 支持的桌面系统

- 新增对鸿蒙全场景设备的支持(PC、手机、平板、车机等)

- 利用鸿蒙自适应布局技术,实现界面自动适配不同设备尺寸

(2)性能:轻量化改进 原生 Electron 存在启动慢、内存占用高的问题。鸿蒙 Electron 通过以下优化显著改善:

- 采用方舟编译器 AOT 预编译技术,启动速度提升40%以上

- 精简 Chromium 引擎,移除冗余代码,内存占用降低25%-30%

- 典型应用启动时间缩短至1.5-2秒,内存占用控制在70-220MB

(3)功能扩展:新增分布式能力 鸿蒙 Electron 新增了原生 Electron 不具备的鸿蒙特色功能:

- 分布式数据管理:多设备数据实时同步

- 多设备协同控制:跨设备硬件资源共享

- 原子化服务:支持"即点即用"的无安装运行

2.2 鸿蒙 Electron vs 鸿蒙原生开发(ArkUI):效率与性能的平衡

(1)技术栈对比

- 鸿蒙 Electron:Web技术栈(JS/TS+HTML+CSS),学习成本低

- 鸿蒙原生开发:ArkTS+ArkUI声明式框架,需要1-2个月学习周期

(2)性能表现

- 鸿蒙原生开发:

- 启动速度快30%-50%

- 内存占用低20%-30%

- 动画帧率稳定60fps

- 鸿蒙 Electron:

- 依赖Chromium渲染引擎

- 存在DOM解析和JS执行的额外开销

(3)生态适配

- 鸿蒙 Electron:

- 复用成熟Web生态(npm、前端框架、开发工具)

- 可直接使用ECharts等现成库

- 鸿蒙原生开发:

- 与鸿蒙生态深度整合

- 专业领域组件仍在完善中

(4)包体积差异

- 鸿蒙 Electron:50-100MB

- 鸿蒙原生开发:通常<20MB,简单应用可<5MB

三、开发者选择指南:三大维度锁定最优技术方案

鸿蒙 Electron、原生 Electron、鸿蒙原生开发并无绝对的优劣之分,选择的核心是匹配项目需求、团队技术栈和场景特性。基于前文的对比分析,从“项目场景”“团队能力”“长期规划”三大维度给出明确的选择建议:

3.1 优先选择鸿蒙 Electron 的场景与团队

鸿蒙 Electron 最适合“存量迁移优先、Web 技术主导、跨端需求中等”的场景,具体包括:

-

存量 Electron 应用迁移团队:已开发完成 Windows/macOS 桌面应用,需要快速适配鸿蒙 PC 生态,且希望保留原有功能和开发流程的团队,如开发工具、协同办公软件厂商。鸿蒙 Electron 可将迁移成本降低 80% 以上,是此类场景的唯一最优解。

-

Web 技术栈主导的团队:团队核心成员为前端开发者,熟悉 JavaScript/TypeScript、React/Vue 等技术,缺乏原生开发经验,但需要布局鸿蒙全场景生态。例如,中小型企业开发内部管理系统、在线教育平台,鸿蒙 Electron 可实现“零学习成本”接入。

-

轻量级跨端应用场景:应用以数据展示、表单交互、轻度业务逻辑为主,对性能要求不极致,但需要覆盖 PC 和移动端。例如,在线文档查看器、企业公告平台、轻量级 CRM 系统,鸿蒙 Electron 可实现“一次开发,多端运行”,大幅提升开发效率。

3.2 优先选择原生 Electron 的场景与团队

原生 Electron 仍适用于“纯桌面端场景、无需适配鸿蒙”的需求,具体包括:

-

仅面向 Windows/macOS/Linux 桌面的应用:如专业的桌面设计软件、本地数据处理工具,无需适配鸿蒙系统,原生 Electron 可充分利用成熟的桌面端生态和工具链。

-

依赖原生 Electron 专属插件的场景:部分应用依赖仅支持原生 Electron 的第三方插件(如特定的桌面端硬件驱动插件),且无适配鸿蒙的需求,此时原生 Electron 仍是最优选择。

3.3 优先选择鸿蒙原生开发(ArkUI)的场景与团队

鸿蒙原生开发是“极致性能、深度生态整合、全场景核心应用”的必然选择,具体包括:

-

高性能要求的应用场景:如游戏、视频剪辑软件、实时通信工具、3D 渲染应用,对启动速度、帧率、内存占用有极致要求,鸿蒙原生开发的性能优势可充分体现。

-

鸿蒙生态核心场景:需要深度整合鸿蒙生态能力的应用,如原子化服务、鸿蒙智联设备管理平台、跨设备协同办公软件,鸿蒙原生开发可直接调用系统底层 API,实现更灵活的功能扩展。

-

长期布局鸿蒙生态的团队:大型企业、互联网厂商,计划将鸿蒙作为核心业务载体,愿意投入资源培养原生开发团队,追求产品的极致体验和生态竞争力。例如,华为自有应用、大型社交平台的鸿蒙版本,均采用原生开发方案。

-

IoT 与轻量级设备场景:智能手表、智能家居控制面板等存储和算力有限的设备,鸿蒙原生开发的轻量化优势(小包体积、低内存占用)可满足设备硬件限制。

四、总结:技术选型的本质是生态与需求的匹配

鸿蒙 Electron 的出现,并非要取代原生 Electron 或鸿蒙原生开发,而是为 Web 开发者进入鸿蒙生态提供了低门槛通道,形成了“原生开发保体验、Electron 适配保效率”的互补格局。从技术演进趋势来看,鸿蒙 Electron 会持续优化性能与生态整合能力,而鸿蒙原生开发会不断丰富组件库与工具链,二者将共同推动鸿蒙生态的繁荣。

对于开发者而言,技术选型的核心逻辑在于:先明确项目的核心场景(是否需要跨端、性能要求、生态整合需求),再匹配团队的技术栈优势(Web 开发 vs 原生开发),最终锁定最优方案——存量迁移选鸿蒙 Electron,极致体验选原生开发,纯桌面场景选原生 Electron。唯有立足需求、扬长避短,才能在鸿蒙全场景生态中构建兼具效率与体验的优质应用。

更多推荐

已为社区贡献9条内容

已为社区贡献9条内容

所有评论(0)